Les maîtres-d'oeuvre: John Fogerty

John Fogerty: maître-d'oeuvre

Soumis par Pierre le 14 Mai, 2009 - 18:15.

Pas vrai que je vais rater à nouveau le passage de John Fogerty à Montréal le 21 mai prochain. C'est son deuxième spectacle à vie ici, et il semble qu'il n'ait pas raté son coup la dernière fois en 2007. Dieu sait ce que la vie nous réserve; l'ex-leader de Creedence Clearwater Revival (CCR), groupe américain archi-connu et reconnu de la fin des sixties et qui a viré le palmarès à l'envers au tournant de cette décennie, aura bientôt l'âge vénérable de 64 ans à la fin de mai. Ouf! Le temps file et nous passe sur le corps, mais pas sur le sien semble-t-il; il a encore l'énergie d'un gamin!

M. Fogerty nous gâte avec une seconde visite en vingt-deux mois. Juste pour relativiser, vingt-deux mois dans l'histoire de CCR, c'est l'essentiel de l'oeuvre enregistrée de la sortie de l'album éponyme en juillet 1968 jusqu'à Cosmo's Factory en juillet 1970 en vingt-quatre mois bien tassés. Moyenne d'un album aux 6 mois, des singles comme Proud Mary, Bad Moon Rising, Green River, Lodi et j'en passe. Imaginons de nos jours, en moins de vingt-quatre mois un jeune de 23, 24 ans influencer aussi profondément l'histoire de la musique populaire occidentale; c'est presque utopique! Ou alors on parle d'un Beck, et encore, sans rien vouloir lui enlever...

Un bref rappel ici. Si on remonte à la source de CCR, on trouve les Golliwogs, soit les même quatre qui allaient lancer leur premier album éponyme Creedence Clearwater Revival en 1968. Avec John fermement en place dans le siège du conducteur (comme auteur-compositeur, vocaliste et frontman, guitariste lead mélodique, parolier habile et parfois polémiste, arrangeur et producteur des albums juste ça!), le groupe allait mettre le feu à la planète Pop de l'époque. En trois ans, ils sortiront 7 albums et 22 simples; en 1969 seulement, ils ont sorti trois albums de matériel original, matériel qui est entré dans l'histoire musicale depuis, mais aussi dans nos têtes et dans nos coeurs. Il est le fondateur du mythe des Bayous dans le rock américain avec son style swamp-rock et a été intronisé au Rock 'n Roll Hall Of Fame en 1993 par Bruce Springsteen. Bref, le gars a une feuille de route.

Mine de rien, M. Fogerty célèbre en 2009 cinquante ans de carrière par une tournée pan-canadienne débutant ces jours-ci dans les Maritimes, et qui roulera jusqu'en juin. Cinquante ans de carrière, le père Fogerty, INCROYABLE!! Et il semble toujours avoir l'énergie d'un gamin; son dernier album, Revival, est sûrement l'un de ses meilleurs de sa carrière post-CCR, peut-être le plus constant au niveau du son et de l'attitude rock.

Toutefois on ne peut pas dire que Fogerty l'ait eu facile dans sa carrière post-Creedence. On peut parler de périodes en dents de scie depuis la fin du groupe en 1972; le quasi-silence des années '70 et son blocage créatif, suivi du succès populaire, Centerfield (1985), re-suivi d'allers et de retours dans la lumière et la pénombre, pour finalement sembler ré-émerger définitivement et reprendre sa place chez les songwriters américains actuels.

S'il est un trait de personnalité dont on peut affubler John Fogerty, c'est celui de perfectionniste. Ceci pourrait expliquer en partie la complication de la carrière de l'homme. Ce point ressort particulièrement dans l'entrevue tirée de Songwriters On Songwriting et qui a été menée au milieu des années quatre-vingt-dix par Paul Zollo pour le défunt magazine Musician. Il relate combien il lui est difficile de rédiger les textes, et que ceux-ci arrivent à un moment bien précis dans sa démarche chansonnière. Il parle de ses « ingrédients de base » à lui, et précisément.

Comme parolier, Fogerty a toujours eu le coeur au centre-gauche, avec un point de vue sympathique au travailleur et au gars qui a les deux pieds dans la réalité, sinon dans la misère. Il sait être lumineux, (Lookin' Out My Back Door) mais aussi apocalyptique (Bad Moonn Rising). Il use de satire sociale via une histoire digne d'un film de série B, "It Came Out Of The Sky", hilarante (et toujours contemporaine) surenchère médiatique à propos d'une roche tombée du ciel. Le pathos est présent et crédible chez Creedence, depuis la première note de "I Put A Spell On You" qui ouvrait l'album éponyme, notamment par le blues qu'ils ont maîtrisé comme personne.

Opiniâtre, Fogerty n'a jamais hésité à prendre position politiquement dans ses chansons, ni à se priver de le faire en public, comme à l'inauguration du nouveau président américain en 2000, en offrant à un certain G.W. Bush un "Fortunate Son" bien senti (à la fin d'un medley incluant "Travelin' Band" et "Proud Mary"), qui dénonce allègrement les gosses de riches, de sénateurs mais aussi - tiens donc! - de ceux qui envoient les jeunes servir de chair à canon à la guerre... Échos du Viet-Nam, mais aussi d'autres malheurs à venir, comme une prémonition...

Une anecdote au sujet de son perfectionnisme et dont vous serez juge: grâce à Youtube, on retrouve en ligne des extraits lives et rares de CCR au festival de Woodstock en juillet 1969, qui n'est pourtant pas un fait d'armes dans la carrière du groupe. En effet, Fogerty avait refusé que la performance soit incluse dans le film, ne la jugeant pas à la hauteur des plus hauts standards du band! On parle vraiment d'une autre époque...

5617 lectures

Les maîtres-d'oeuvre: John Fogerty

John Fogerty, maître-d'oeuvre en entrevue

Soumis par Pierre le 17 May, 2009 - 20:58.

Né à Berkeley, Californie le 28 mai 1945, John Fogerty a grandi en banlieue de San Francisco à El Cerrito. Ses premières influences musicales passeront par sa mère, qu'il écoutait jouer au piano et à l'âge de douze ans, empruntant la guitare maternelle, il apprendra par lui-même un succès de l'époque, « Endless Sleep », qui consiste essentiellement en un accord de Mi répété, et qui influencera son style de composition plus tard. Certaines de ses chansons les plus célèbres trouveront leurs forces non pas dans une succession compliquée d'accords, mais bien dans une répétition vigoureuse d'un seul accord, sur lequel ses mélodies prennent leurs envols.

En 1959, il forme son premier groupe, The Blue Velvets accompagné de son frère Tom et de ses compagnons de classe Doug Clifford et Stu Cook. Ils sortiront trois simples sur l'étiquette Orchestra en 1961; en 1963, ils signent avec Fantasy Records de San Francisco et changent leur nom pour The Golliwogs; à l'insistance de Saul Zaentz, en charge du label, et deviendront Creedence Clearwater Revival (CCR).

Même s'ils vivent en Californie, leurs chansons seront un reflet de la vie dans les bayous de la Louisiane, et prendront vite l'appellation de « swamp rock ». John sera le principal auteur-compositeur du groupe et, toujours adepte de chansons à un accord, il enfilera les succès, notamment les « Down On The Corner », « Fortunate Son », « Green River », « Bad Moon Rising », « Have You Seen The Rain », « Travelin' Band », « Who'll Stop The Rain » et certainement la plus célèbre, « Proud Mary » qui sera un succès majeur pour le groupe, ainsi que pour Ike et Tina Turner qui en feront un classique (Tina l'exécutait encore dans ses spectacles de 2008, ndr)

En 1973, John Fogerty quittera le groupe pour en créer semblera-t-il un nouveau, The Blue Ridge Rangers, qui sera en fait un projet solo sur lequel il jouera de tous les instruments. Accueilli tièdement, il sortira « John Fogerty » en 1975, qui ratera la cible lui aussi. Il n'enregistrera plus de nouvel album avant une dizaine d'années.

De 1975 à 1985, il sera aux prises avec une panne d'inspiration ainsi qu'avec un litige l'opposant à Saul Zaentz de Fantasy Records pour le contrôle des droits sur son catalogue de chansons. (Il semble qu'il ait cédé ses droits d'édition pour se libérer du contrat qui le liait avec Fantasy à l'époque - NDR). « Je m'asséchais en tant qu'auteur-compositeur; je continuais d'écrire, mais ça ne donnait que de piètres résultats. D'un coup, je me suis senti à peine plus compétent qu'un type dans la rue sur un marteau-piqueur. »

En 1985, il reprend du service avec « Centerfield » qui sera numéro Un sur les palmarès, avec le titre « Old Man Down The Road » ainsi qu'une charge contre Zaentz avec le titre « Zanz Can't Dance ». Une poursuite de Zaentz le contraindra à modifier le titre à « Vanz Kant Danz » sur le pressage subséquent de l'album. En 1986, Fogerty publiera « Eye Of The Zombie », « Blue Moon Swamp » en 1997, ainsi que « Revival » en 2007.

Assurément, John Fogerty n'aime pas précipiter les choses: il aime plutôt laisser libre cours à son perfectionnisme. Après avoir écrit des classiques à la douzaine, il sait qu'un titre doit être de très fort calibre afin de mériter sa place parmi les autres titres. Il semble préférer attendre plusieurs années pour produire une fournée de classiques plutôt que de pondre du matériel de calibre inférieur. « Je n'écris jamais une chanson pour remplir un vide entre la piste un et trois sur un album, » dit-il. « J'écris pour qu'elle soit mémorable. »

L'entrevue a été menée par Paul Zollo pour le magazine Musician en 1995 à l'époque de « Blue Moon Swamp » et est adaptée et traduite de Songwriters On Songwriting.

Quand vous écrivez une chanson, par où commencez-vous?

Je vais m'asseoir avec ma guitare, et je vais bidouiller; jouer des riffs, des progressions d'accords, peu importe, pour avoir un bon rythme ou un bon quelque chose. Puisque je suis un gars plutôt rock 'n roll, j'essaie de faire coïncider une chanson avec un riff, et donc avec un arrangement. Parce que je sais que je vais l'enregistrer ultimement.

J'ai déjà dit qu'une grande chanson comprenait les quatre éléments suivants, dans l'ordre: le titre, le son, les mots, et la dernière chose – et toutes les grandes chansons de rock 'n roll l'ont – est un super riff à la guitare. Ça peut donner l'impression que je commence par la fin en arrivant d'abord avec le riff.

Mais c'est ce qui m'allume. Ensuite je vais penser au titre. Parce que lorsque tu entend une chanson à la radio, elle se doit d'avoir un bon titre. Comme « Bad Moon Rising. » Ça c'est un bon titre. Et j'en ai un livre plein que je conserve depuis longtemps.

Qu'est-ce qui fait d'un titre, un bon titre?

Il faut que ça sonne cool. Si en plus c'est aussi une image, c'est très bien mais ça n'est pas obligatoire. « Blue Moon Nights » pour moi est un bon titre puisque c'est évocateur, ça établit un ambiance particulière. « Southern Streamline » est légèrement moins efficace sur ce point. « 110 In The Shade » dit ce que ça dit et ça te place tout de suite dans l'ambiance. J'ai ce titre avec moi depuis près de vingt ans. Avant que je n'écrive la bonne chanson pour lui faire honneur.

Après toutes ces années à écrire des chansons, est-ce que ça devient plus facile?

Écrire des chansons est quelque chose qui se bonifie à force d'en faire. Je sais que je peux en écrire parce que j'en ai écrit. J'ai un passé d'auteur de chansons. Toutefois si je cesse d'en faire – pendant des années disons – oh man, c'est comme si je n'étais pas un songwriter. Il n'y a pas de bouton sur lequel pousser pour faire apparaître des chansons. Cesser de faire des chansons n'est pas comme faire du vélo quelque chose qui ne se perd pas. Tu peux en faire des semaines entières à tous les jours, et ne produire que pour la corbeille à papier. Je veux dire que tous les jours, six heures par jour, t'es là et t'essaies. Avec ta guitare, ou peu importe l'outil. Et t'essaies fort d'être inspiré, t'essaies de trouver une voix, quelque chose, et en fin de compte, tu te demandes, mais comment ai-je pu déjà faire ça? Je le dis sincèrement: c'est tellement frustrant.

Qu'est-ce qui vous a motivé pour cet album?

Trouver le riff de « Blueboy. » Je savais que c'était un bon riff. Je me suis dit: « Ç'est parti. » J'ai ensuite trouvé la mélodie. Ça me prend une structure mélodique valable qui se tienne pour toute la chanson. Écrire les paroles est la dernière chose que je fais. Parce que c'est tellement difficile. J'agonise sur les mots. Tant qu'à y mettre l'effort, aussi bien le faire sur une chanson qui en vaille la peine.

Écrire une chanson est ardu pour moi. Ce n'est pas comme si ça me sortait par les oreilles. Et la seule différence entre moi et un autre auteur-compositeur c'est que je suis difficile. Je jette beaucoup. Je jette jusqu'à ce que je n'aie plus que la crème. Je ne garde rien que je ne pense très bon.

Vous avez dit qu'il était difficile d'être original pour les accords. Or, vous avez démontré plusieurs fois par le passé que vous savez être créatif avec un minimum d'accords utilisés plutôt qu'un maximum. Vous avez fait des chansons, tel « Commotion, » qui n'a qu'un seul accord, pareil à une pièce funk à la James Brown. D'autres fois il y en aura avec plusieurs changements dans les couplets et ça contrastera avec un refrain qui n'aura aucun changement, comme dans "Walking In A Hurricane."

C'est vrai. Vous touchez au fait que le rock and roll c'est d'abord du rythme et du son. En d'autres mots, personne ne relèvera ça dans le rock and roll. Ce n'est certainement pas un phénomène unique à moi. Vous venez de parler de James Brown. Dans les années soixante, les groupes de boogie pouvaient jouer un La et un Ré pendant toute la chanson! Le Delta blues n'a souvent aucun changement. Ça en fait donc une vieille forme. Et dans le rock, la forme est bien plus importante que la substance. Le son et le feel sont bien plus importants que le propos ou le jeu des accords.

Bruce Springsteen me disait, au Rock and Roll Hall of Fame: « N'importe qui, qui peut prendre un Mi 7ème comme tu l'as fait pour en tirer « Green River » mérite tout mon respect. » (Rires)

« Proud Mary » en est une autre où la majeure partie du refrain roule sur un accord de Ré.

C'est vrai. Je l'ai écrite en en position de Ré ouvert, ce qui m'a probablement mené vers ce genre de structure.

Est-ce que ça a été une chanson longue à écrire?

Ça n'a pas été très long, selon ma vision des choses. Peut-être un mois. Ça ne s'est pas fait en cinq minutes. « Proud Mary » est le premier titre dans mon cahier de titres dont j'ai parlé plus tôt. Je l'ai noté parce que je trouvais qu'il sonnait bien. Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Je pensais que ça aurait pu être une femme de ménage ou au foyer. Sur la même page, dans mon souvenir, il y avait aussi « Bad Moon Rising » et « Lodi. » Et de l'autre côté il y avait « Green River. »

Toute une page!

Et voilà! J'aimerais bien retourner à cette page. (Rires)

Vous rappelez vous de la composition de « Born On The Bayou »?

Pour celle-là, le feeling était présent dès le début. C'était durant un test de son à l'Avalon Ballroom à San Francisco. Je me suis mis à jouer le lick et j'ai dit à Tom (Fogerty, son frère) de continuer sur le Mi encore et encore. Je me suis mis à crier des syllabes, ce que je fais souvent quand j'écris, je crie des sons sans que ça soit des mots. J'ai crée la chanson au complet sans paroles à ce moment-là.

Le directeur technique de l'Avalon me disait, « Faut que vous finissiez. Vous n'avez plus le droit de jouer. » On était censé jouer une seule chanson parce que la grosse vedette de la soirée arrivait. Et lui me disait, « Allez-vous en. Faites-nous pas perdre notre temps. » Je l'ai regardé et je lui ai dit, « C'est pas gentil de dire ça. » Il a répondu, « Pourquoi? C'est pas comme si vous vous en allez quelque part. » Je lui ai dit, « Écoute l'ami – attend l'an prochain. On s'en va en quelque part, et tu vas regretter d'avoir dit ça! » Une fois rentré chez moi, j'ai travaillé la pièce et ça a donné « Born On The Bayou. »

Ça a pris une couple de semaines pour la finir. J'écrivais plusieurs chansons en même temps en 1968 pour l'album Bayou Country. Je m'en rappelle parce que j'écrivais alors en soirée en regardant la télé, et je me rappelle que Robert Kennedy a été tué durant cette période. Je l'ai vu en direct ce soir-là. Et ça a rejoué toute la nuit puisqu'ils n'ont cessé de le repasser. Ça donnait froid dans le dos.

« Bayou » et « Proud Mary » ainsi que « Keep On Choogling » mijotaient toutes pendant cette période. Si j'avais à me souvenir, je dirais que le mythe des bayous est né à ce moment. Dans un petit appartement d'El Cerrito.

Pourquoi le bayou?

Je ne sais pas. C'était tard le soir, et j'imagine que je délirais par manque de sommeil. Je me rappelle que je trouvais intéressant que ces chansons s'interpellent et se croisent. Et une fois parti, j'ai réalisé que je créais un lieu, un endroit mythique.

La création du mythe a donné aux chansons une qualité intemporelle. Ça me surprend de savoir combien de gens ignorent que vous avez écrit « Proud Mary. » Je pense que c'est parce qu'on a l'impression qu'elles ont toujours été là. Et plusieurs de vos nouvelles chansons sur le nouvel album (Blue Moon Swamp) ont aussi cette qualité - qu'elles sont parfaites et sans âge.

C'est ce à quoi j'aspire en créant une chanson. J'ai le sentiment qu'en écrivant la chanson, qu'il faut que ça marche. Il ne devrait pas y avoir une partie qui détonne, qui te fait te demander pourquoi l'auteur est allé par là. Tout ça doit avoir une logique. J'essaie de faire quelque chose que se tient par soi-même. Et je n'arrête pas tant que je n'y suis pas arrivé. Et je n'ai pas l'impression que c'est complet tant que la petite alarme n'arrête de me dire « Attention! Fais quelque chose!»

Rendu là, c'est à ce moment-là que c'est bon, quand les gens me disent que ça n'a pas d'âge. Cette impression, c'est celle que je recherche. C'est pourquoi je peux travailler plusieurs années sur une même chanson. Y a que ça qui compte.

9206 lectures

Les maîtres-d'oeuvre: John Fogerty

John Fogerty à Montréal: La bourrasque venue du Sud

Soumis par Pierre le 22 May, 2009 - 22:07.

D'intenses bourrasques de vent du sud accueillaient les fans de John Fogerty hier soir au Centre Bell. Trop rares bouffées de chaleur dans un printemps aux allures d'éternel mois de mars. À mon arrivée, j'aperçois trois vieux ados dans la jeune cinquantaine partageant un joint, essayant d'avoir l'air de rien, les deux de gauche regardant l'autre à droite se démener pour l'allumer. Pas de doute, c'est un show de pur Classic rock que je m'en vais voir, avec ses désormais majoritaires têtes blanches.

Vingt-deux mois après son premier passage à vie à Montréal, Fogerty nous a servi une grande leçon de rock 'n roll, de blues et de country rock à saveur swamp et folk. Accompagné de trois guitaristes, quatre en l'incluant, d'un bassiste, d'un claviériste et de l'indomptable Kenny Aronoff à la batterie, Fogerty a livré la marchandise à cent milles à l'heure durant deux heures dix minutes bien tassées et sans entracte, avec le strict minimum de bla-bla (un brin convenu peut-on noter); le gars nous l'a dit dès le départ, il est là pour le rock 'n roll. Il va tenir promesse. La scène est dénudée, pas d'écran télé, pas de fla-fla; tout pour la musique.

D'entrée de jeu, ça sera Rockin' All Over The World. Puis tout de suite après, on aura droit à un cinquante minutes de CCR dont Bad Moon

Rising suivi de Green River; c'est déjà le délire, c'est une sorte de one-two punch que seul un compositeur de sa trempe peut se permettre. Fogerty enchaînera avec une Sweet Hitch-Hiker moins connue; un léger flottement dans la foule s'installe.

Pas grave, celle-ci retombera rapidement sur ses pattes avec Lookin' Out My Back Door, Midnight Special, Ramble Tamble (soutenue par la formidable présence et précision d'Aronoff, ne serait-ce que dans la partie du crescendo), pièce d'anthologie du légendaire Cosmo's Factory. Suzie Q, Born On The Bayou et Who'll Stop The Rain complèteront ce premier bloc absolument délirant pour le fan, et plus que satisfaisant pour le grand public qui en reconnaîtra plusieurs. Il va sans dire que le public servira de chorale à l'artiste à maintes reprises, et une belle frénésie se fera souvent sentir, notamment durant Midnight Special et I Heard It Through The Grapevine.

It Ain't Right, de son dernier album Revival, entamera si l'on veut la seconde partie du spectacle, celle où les succès de Fogerty post-Creedence meubleront l'essentiel du répertoire. Change In The Weather sera la seule représentante de l'époque Eye Of The Zombie; Joy Of My Life, dédiée à son épouse comme étant la première chanson d'amour qu'il ait écrit; et retour à CCR avec un Keep On Chooglin' convaincant, titre qui remonte à 1969 sur Bayou Country. Fait à remarquer, la qualité de la balance de son, et celle des sons d'époque que tire Fogerty de ses nombreuses guitares dont il change à chaque pièce. Le respect évident qu'il voue à son ancien matériel fait en sorte qu'il aura valu la peine de l'attendre toutes ces années pour le voir nous les servir avec un tel soucis d'intégrité.

Deux moments forts encore: Have You Ever Seen The Rain qui mettra la foule en liesse, suivi de la magistrale I Heard It Through The Grapevine, avec piano électrique et long solo de guitare par un maître du soli mélodique. Fogerty reprend ses arrangements d'époque avec beaucoup de bonheur et avec juste ce qu'il faut de spontanéité et de musicalité pour démontrer que ça reste un spectacle après tout.

La cloche de Down On The Corner annonce la fin de la récré et prépare le dernier droit qui mènera vers le duo d'Up Around The Bend et de Proud Mary, en guise de rappel bien sûr.

Vingt-deux heures vingt, le show est fini et l'endroit se vide dans l'ordre et la discipline. Les baby-boomers ont vieilli, mais pas John Fogerty semble-t-il. Le bonhomme qui aura soixante-quatre ans dans les sept jours suivant ce texte affiche une forme et un aplomb d'un gars de vingt ans plus jeune qu'il ne l'est.

Une impression demeure, vingt-quatre heures plus tard: l'art de faire des chansons aussi rassembleuses avec autant d'intégrité et de succès commercial dans le meilleur sens du terme est un art qui se perd, c'est certain.

9206 lectures

Set List du 21 mai 2009

4665 lectures

Les maîtres-d'oeuvre: Paul Mccartney

Paul McCartney: le chaos et la création à Abbey Road

Soumis par Pierre le 8 août, 2010 - 11:58.

Dans le cadre de la promotion de son album de 2007 Chaos And Creation In The Backyard, Sir Paul McCartney nous invite à le suivre dans une master class un brin particulière, soit à une séance de studio en sept épisodes dans laquelle il démontre son immense savoir-faire avec du matériel technique relativement rudimentaire de son côté. Il travaille avec Nigel Godrich, le réalisateur de Chaos And Creation; aussi connu pour son travail avec Radiohead. Il secondera McCartney durant la séance.

Celle-ci a lieu dans le studio 2 à Abbey Road, l'endroit où ont été crées tous les albums des Beatles. McCartney en fait un rapide tour du propriétaire, non sans humour et émotion, et fait preuve d'humilité en revenant sur la première audition du groupe pour Love Me Do, celle dans laquelle on entend sa voix mal assurée, comme il le dit dans cette classe de maître.

Il renouvellera de vieux succès, interprétera de nouvelles pièces, changera d'instruments à l'occasion, et terminera la démonstration avec une courte et impressionnante séance de création de chanson en direct, ave

4665 lecturesc un punch pour le moins étonnant.

Il ouvre la séance avec la pièce "Friends To Go" de l'album C&C, qu'il présente comme "a George song".

On entend tout de suite la richesse harmonique de son accompagnement, qui soutient la mélodie, qui elle dicte le chemin à suivre. Macca est un maître des mouvements mélodiques conjoints, qui donnent une grande fluidité à ses mélodies. On sent vite le mouvement harmonique fluide enchaîné à la guitare et qui agit tel un lubrifiant mélodique et dont McCartney a le secret.

6448 lectures

Les maîtres-d'oeuvre: Paul Mccartney

Paul McCartney: le chaos et la création à Abbey Road, épisodes 2 à 7

Dans le deuxième épisode, McCartney présente Nigel Godrich, et parle de l'apport de celui-ci pour l'enregistrement de How Kind Of You.

N'est-ce pas les Beatles qui ont été les premiers à faire du studio un instrument en soi? On en a une démonstration éloquente avec la création d'un extrait de Band On The Run que la BBC lui a demandé dans le passé. À pa

4843 lecturesrtir de deux verres et d'un harmonium, on assiste à la naissance surprenante d'un tout nouvel arrangement.

McCartney nous ramène par la suite à une époque pré-Beatles et qu'on peut aussi entendre sur l'Anthology des Beatles, In Spite Of All The Danger, et raconte comment il a passé l'audition devant John Lennon grâce Twenty Flight Rock qu'il savait par coeur.

Le clip 4 nous fait entendre une madone bien connue revêtant de nouveaux atours pour le moins gospélisants... Et aussi: comment glisser un mot savant dans une chanson; le remarquez-vous quand il passe?

Épisode 5: présentation du mellotron, un instrument des années soixante et de ses multiples possibilités; c'est l'ancêtre de l'échantillonneur. Aussi, comment J.S. Bach était l'inspiration derrière Blackbird, et une nouvelle pièce, Jenny Wren.

Épisode 6, une version acoustique de I've Got A Feeling, suivie de Blackbird, et l'on se dirige tranquillement vers la fin de la séance alors que Sir Paul recrute quelques membres du public pour la session d'enregistrement qui culminera à l'épisode ultime...

Un instrument à la fois et jusqu'aux voix, McCartney monte une structure de rock 'n roll très simple mais vite fait bien fait, et d'une efficacité étonnante quand on entend le résultat final!

Une leçon d'enregistrement en studio qu'il n'est pas donné de voir souvent, et par Paul McCartney encore moins!

4843 lectures

Les maîtres-d'oeuvre: Paul Mccartney

Paul McCartney: RAM revisité

Soumis par Pierre le 8 août, 2010 - 21:50.

Ram est le second album solo de Paul McCartney paru en 1971, et sur lequel McCartney y joue de tous les instruments, à l'instar du précédent paru dans la foulée de l'annonce de la séparation des Beatles.

Voici ce que La Presse en disait récemment par la plume d'Alain de Repentigny: "Un autre disque fait maison, mais plus achevé que le précédent. Ram a mieux vieilli que plusieurs autres albums de McCartney, peut-être en raison de la grande qualité de ses chansons, dont la suite Uncle Albert/Admiral Halsey."

L'album va bientôt fêter ses quarante ans (!), mais n'a rien perdu de sa qualité, en effet.

Too Many People: chanson dédiée à John Lennon siute à la séparation des Beatles.

Lennon lui a répondu par How Do You Sleep? sur Imagine, et McCartney a eu le dernier mot, selon la légende, avec Let Me Roll It.

3 Legs: un blues bien senti, avec une histoire de chien à trois pattes...

Ram On Le titre préféré de bien du monde sur cet album, semble-t-il...

Ram on, give your heart to somebody, Soon, right away, right away.

Surtout, on y trouve Uncle Albert/Admiral Halsey, qui aurait pu être l'énième chef-d'oeuvre des Beatles...

5259 lectures

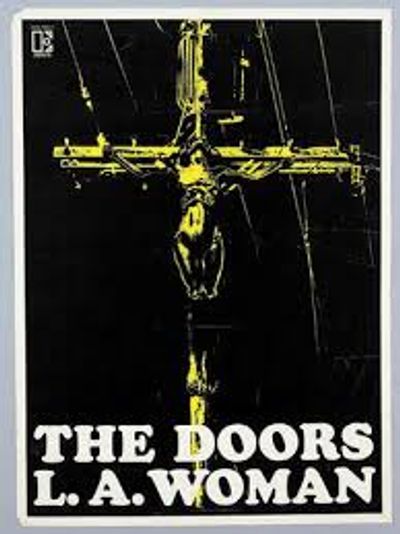

the doors: Les derniers jours de Jim Morrison - l.a. woman

The Doors: Les derniers jours du Roi lézard - L.A. Woman

Soumis par Pierre le 26 septembre, 2010 - 00:40.

L'histoire de l'enregistrement de l'album L.A. Woman, le sixième et dernier dû par contrat par les Doors pour Elektra Records, débute en novembre 70, alors que le groupe s'exécute devant leur producteur Paul A. Rothchild au Sunset Studio. Rothchild n'aime pas ce qu'il entend. C'est de la cocktail music à ses oreilles, il s'emmerde royalement et décide de plaquer le groupe.

Plus capable de tirer les Doors en studio, de les inspirer, de gérer les errances du chanteur qui y vient hyper bourré depuis trop longtemps. « Vous savez quoi faire, je n'ai plus rien à vous apprendre, et j'en ai plus le goût ». Quand le chanteur s'envoie trente-six bières derrière la cravate en une seule répétition comme Rothchild le dit à un endroit, on a comme un problème sur les bras, admettons...

Il faut l'entendre diriger le groupe en studio durant les sessions de Roadhouse Blues notamment (« On s'en va au road house (au bordel), pas à la toilette que diable! ») pour avoir une idée à quel point il pouvait être impliqué dans le processus de création en studio et être exigeant.

Les albums Soft Parade et Morrison Hotel ont pris plusieurs mois chacun à produire, il s'est tapé des centaines d'heures d'écoute de bandes en concert pour Absolutely Live, bref, il en a plein les baskets du groupe. D'autant plus qu'il sort des sessions d'enregistrement du dernier album de Janis Joplin, Pearl, qu'elle enregistrait quand elle est morte le 4 octobre précédent. Hendrix est mort lui le 18 septembre et Brian Jones, depuis à peine plus d'un an. Morrison dit à qui veut l'entendre qu'il est le suivant...

Appréhendant au départ une autre session « d'arrachage de dent » avec le producteur Rothchild, le groupe retourne alors la situation à son avantage en se tournant vers son fidèle ingénieur de son Bruce Botnick pour l'aider à produire l'album. Ils aménagent l'immeuble de deux étages qui leur sert de bureau et d'espace de répétition en un studio d'enregistrement, afin de travailler dans des conditions rassurantes et confortables.

Le studio prendra sept jours à monter, et l'album, lui, prendra un autre sept jours à mettre en boîte. Le groupe reprend alors les bouts de chanson présentés au départ à Rothchild. Du blues, des progressions d'accords pour Riders On The Storm et L.A. Woman, des rejets de sessions précédentes... On enregistre un titre ou deux par jour, à raison d'une paire de prises chacune. Morrison est tellement enthousiaste devant cette liberté retrouvée qu'il se redécouvre une éthique de travail et un intérêt qui lui faisait défaut depuis un bon moment déjà, et qui créait des tensions entre lui et le groupe.

Cette fois, les Doors ont l'impression de revenir au garage des débuts, sur la plage de Venice cinq ans plus tôt. Même Densmore a renoué avec sa batterie du premier album. Ils souhaitent retrouver une spontanéité émoussée, mais surtout se redéfinir comme un groupe de blues plutôt qu'un « pop band ». Dans le but de faire plaisir à Jim, le groupe a embauché Jerry Scheff, bassiste d'Elvis Presley, dont Morrison était un grand fan. Jim est heureux et demeure relativement sobre, selon ses propres standards, bien sûr. Début décembre, le gros de l'album est enregistré.

Et dire qu'ils partaient de prémisses, de progressions d'accords, de quelques lignes dans les cahiers de poésie du chanteur... Dont Riders On The Storm qui origine de Ghost Riders In The Sky, reformulé par Morrison en Ghost riders on the storm...

Quelques rejets de sessions précédentes s'ajoutent, tel le démo de Hyacinth House, et une autre déjà terminée qui se nomme Latin America et qui deviendra L'America, après avoir été refusée par Antonioni pour Zabrieski Point. « On la lui a jouée tellement fort qu'on lui a pété les tympans, » raconte Densmore, dans Classic Rock.

Sur cette lancée se forme aussi L.A. Woman, inspiré de « City of night », un roman de John Rechy paru en 1963 et que Morrison avait lu durant ses années universitaires. Selon Ray Manzarek, « L.A. Woman fut crée dans un grand état d'effervescence. On a vraiment mordu dans cette chanson, on était en feu. Bienvenue à L.A. » dit-il.

Le groupe puise allègrement dans les cahiers de Morrison, et en tireront The Changeling, qui illustre l'attitude du chanteur notamment face à l'argent avec les lignes « I had money / I had none » tel un mantra existentiel. The Wasp (Texas Radio And The Big Beat) tire son origine elle des radios de la frontière texane et mexicaine, que Morrison a connu dans sa jeunesse, suite aux déplacements fréquents de la famille, dont le père était amiral dans la Navy. Selon Robby Krieger, Morrison avait une image dans la tête d'un « énorme haut-parleur » crachant des milliers de watts sur tout le pays à l'image de Wolfman Jack dans les années '60.

Le groupe se tapera une journée blues début décembre avec non seulement l'enregistrement de Crawling King Snake, mais également de Been Down So Long, (emprunté à l'auteur Richard Farina « Been down so long il looks like up to me »), et de Cars Hiss By My Window, qui origine des cahiers de texte de Morrison des débuts quand il vivait sur un toit à Venice en '65-'66. La réédition de 2007 contient un couplet inédit, en passant...

Le 8 décembre, jour de son vingt-septième anniversaire, Morrison se retrouve seul en studio pour enregistrer une série de poèmes qui deviendront la base de l'album posthume « An American Prayer » sur lesquelles les Doors arrangeront de la toute nouvelle musique une décennie plus tard. Fortement imbibé de nouveau, Jimbo s'effondrera sur l'équipement, inconscient, à la rigolade générale.

Le lendemain, celui-ci demande à aller faire quelques spectacles, histoire de casser les nouveaux morceaux devant public. On convient rapidement de deux engagements, soit le premier au Texas le 11 décembre, et le second à la Nouvelle-Orléans le lendemain 12. Ils s'avéreront les deux derniers spectacles du groupe avec leur chanteur.

Le premier des deux, à Dallas, va merveilleusement bien: L.A. Woman, The Changeling, Lover Her Madly ont droit au traitement live. L'ambiance est à la hausse; le groupe en a bien besoin après la débâcle de mars '69 à Miami, et la poursuite pour grossière indécence que la Cour de Floride a intenté à Morrison, condamné à quatre mois de travaux forcés, et qui en appelle de la décision.

Mais surtout, il a déjà dans l'idée de se pousser à Paris, rejoindre sa blonde de longue date, Pamela Courson, qui est là-bas en compagnie d'un jeune jet-setter français, le conte Jean de Breteuil, un jeune homme de 21 ans au profil douteux, et qui fréquente du même coup Marianne Faithfull. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Europe est enseveli sous l'héroïne, que Pam aime beaucoup l'héroïne, et que de Breteuil lui en fournit.

Le deuxième spectacle, à la Nouvelle-Orléans, ira moins bien. En fait ça sera la mort publique du chaman/showman qu'était Jim Morrison. D'après Manzarek, cité dans Classic Rock: « Il s'est vidé de son énergie. Sa voix a baissé et baissé jusqu'à s'arrêter. Il était vide. Ça n'était pas comme lorsqu'il se présente au studio bourré et n'est pas capable de livrer; ça, ça peut toujours aller au lendemain. Là, c'était la fin. »

L'histoire veut qu'ils n'aient joué qu'une poignée de titres. Morrison, probablement encore très bourré, se serait accroupi devant la batterie de Densmore. Celui-ci cognant dans son bass drum, Morrison se serait alors relevé et redirigé vers son pied de micro, avant de tenter de l'enfoncer violemment à plusieurs reprises dans le plancher de la scène. Puis il sortit de scène. Densmore le suivit immédiatement, laissant Manzarek et Krieger en plan.

C'était la première mort de Jim Morrison.

Sources:

"Classic Rock" no. 148, août 2010, "L.A. Woman and the last days of Jim Morrison".

"Jim and I - Friends until death" de Alain Ronay.

9153 lectures

the doors: Les derniers jours de Jim Morrison

The Doors: Les derniers jours du Roi lézard: Un parfum de fatalité

Soumis par Pierre le 3 octobre, 2010 - 13:36.

Dans les jours suivants cette sortie pour le moins ratée du 12 décembre '70 en Nouvelle-Orléans, Jim Morrison, en guise d'amende honorable, retourne en studio terminer Riders On The Storm. Évidemment, nul ne le savait à ce moment-là, mais Morrison allait travailler sur ce qui était pour être sa dernière contribution artistique en ce monde.

Il s'agit de l'adaptation en chanson d'un scénario de son court métrage HWY qu'il filmait avec l'aide de copains cinéastes, et dont on peut voir les images au début du documentaire « When you're strange: A film about the Doors ». Une vague histoire d'auto-stoppeur meurtrier qui détourne le véhicule et la vie de son samaritain. Un scénario dans l'air du temps, Charles Manson ayant sévit au dépend notamment de Sharon Tate l'année précédente.

La chanson prend toutefois une tournure romantique et mélodramatique en devenant un appel à l'aide à son amoureuse: « Girl you gotta love your man / Take him by the hand / Make him understand / The world on you depends / Our life will never end / Gotta love your man... » Morrison signe du coup son testament artistique.

En janvier, durant le mixe de l'album, Morrison retourne en studio ajouter une harmonie vocale sur Hyacinth House, et sur Riders On The Storm une piste chuchotée sur laquelle il est méconnaissable. Ça sera son apport final à l'histoire musicale du groupe, et conclura le contrat qui lie les Doors à Elektra. Six albums en studio plus tard, le groupe est libre de toute attache, et Morrison souhaite réorienter sa vie.

Il en a marre de son train de vie débridé, et de Los Angeles. Il annonce son intention de se pousser à Paris, dont il a gardé un souvenir impérissable durant un précédent passage. Il souhaite écrire et se concentrer sur sa poésie et se réinventer. L'idée d'aller à Paris, comme l'écrira plus tard son ami Alain Ronay, étant de se désintoxiquer de l'alcool et de sa célébrité encombrante.

Il commence à se trouver vieux pour jouer la rock star à vingt-sept ans. Il se distancie mentalement du groupe en se percevant de plus en plus comme un poète. Et de plus, Pamela s'y envolera en février prochain rejoindre une connaissance. Morrison, lui, décollera un mois plus tard.

Une fois l'album mixé et le titre de l'album arrêté, le groupe prend la pose pour la photo de la pochette. Morrison est saoûl et doit s'asseoir, une bouteille de whisky bien entamée à ses pieds. Manzarek : « Sur cette photo l'on peut sentir la fin imminente de Jim Morrison. (…) Il n'est plus le jeune poète rencontré sur la plage de Venice.»

Ceux dans l'entourage du groupe qui l'ont aperçu durant cet entre-deux en garderont un souvenir ambivalent. Jac Holzman, président d'Elektra raconte: « Lors d'une réception à Elektra pour l'inauguration de nouveaux locaux, il était inhabituellement tranquille. Il y avait un parfum de fatalité dans l'air. »

Le party s'est ensuite déplacé ailleurs et Holzman de se rappeller: « Jim avait l'esprit ailleurs. Quand on s'est dit au revoir, nous avions vécu plus d'une vie dans l'espace de quelques années très rock 'n roll. On s'est serré l'un contre l'autre, il s'est retourné maladroitement et s'en est allé.»

Paul Rothchild le croise dans les locaux d'Elektra quelques jours plus tard, et en reste estomaqué: « J'ai entendu la porte ouvrir et j'ai alors entrevu ce gros bonhomme. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. L'on me tape alors sur l'épaule, et je vois ce gros gars pouvant passer pour le plus jeune fils d'Orson Welles. Il me dit alors « Salut Paul » et je me suis dit « Sapristi, c'est Jim »

La veille de son départ pour Paris le 11 mars, Jim se rend à l'aéroport avec sa bande d'écumeurs, et rate son vol pour cause d'ébriété avancée. À cette époque de sa vie, Morrison est rendu à un stade d'alcoolisme très avancé, et a commencé à tâter de la cocaïne. Toutefois il ne touche pratiquement pas aux drogues psychédéliques, y compris la mari. Et il est, en principe, contre l'usage de l'héroïne...

* Source: Classic Rock no. 148, août 2010 ©

9154 lectures

the doors: Les derniers jours de Jim Morrison

Les derniers jours de Jim Morrison

Soumis par Pierre le 7 octobre, 2010 - 11:20.

J'aimerais faire une mise au point ici. Je dois admettre que ça faisait un sacré bail, après lecture du magazine Classic Rock, que je ne m'étais penché d'aussi près sur la vie, et surtout la mort de Jim Morrison, chanteur charismatique des Doors.

Adolescent, à la fin des années '70, je déterrais un minimum d'information sur les Doors (en cette époque jurassique d'avant Internet), ceuxi-ci étant alors dans les limbes médiatiques, les médias de masse ainsi que la presse rock spécialisée étant passés à un autre appel depuis longtemps... Comme la présente recherche s'est avérée plus longue et fructueuse que prévue, les moyens d'aujourd'hui nous permettent, heureusement, de ne pas toujours réinventer la roue.

France 2 a diffusé en août 2009 un authentique documentaire « Les derniers jours de Jim Morrison » qui, contrairement à « When you're strange: A film about The Doors », relève davantage de l'auto-promo et d'une réplique au film d'Oliver Stone de 1991, quant à moi. Ce reportage objectif et fouillé retrace dans le temps et dans l'espace les témoignages des gens qui ont côtoyé Morrison et sa compagne Pamela Courson durant leur séjour fatidique à Paris.

L'équipe de France 2 recreuse les sillons des fans et des journalistes rock qui ont enquêté depuis son décès. La caméra nous amène dans des lieux où ils ont vécu, l'on repasse sur leurs itinéraires d'hôtel et de voyages, et on débarque au Rock 'n Roll Circus, club underground où Morrison aimait aller et où des rumeurs tenaces y ont trouvées naissance.

On revient brièvement sur l'ascension du groupe et les événements qui mènent à sa relative déchéance. Relative, car tous les albums du groupe ont été certifiés disques d'or peu après leur sortie, quand même. Mais Morrison soulève la controverse à un point tel en 1969, que l'image des Doors, sans parler de la tournée américaine prévue alors, sont mises à mal.

Rectifions quelques dates avancées au départ dans le reportage:

« En 1968, Jim Morrison a écrit « This is the end... » La chanson est parue en janvier 1967 sur l'album éponyme « The Doors ». Dans les faits elle a été crée sur scène en 1966.

« Los Angeles, 1971, Jim Morrison voit le monde à ses pieds... » Bon, on voit l'idée, mais il est enfoncé dans l'alcool, son image souffre de burn-out médiatique et lui se voyait, bien plus qu'autre chose, les pieds devants, à la suite des Joplin, Hendrix et Jones... « (…) le tournant? Novembre 1969 lors d'un concert à Miami... » L'on sait tous que le narrateur parle de l'incident de Miami du 1er mars 1969.

« Il annonce qu'il quitte les Doors en mars '71... » Pas tout à fait. Classic Rock affirme qu'il annonce rapidement son départ pour Paris, mais pas du groupe. John Densmore maintient que c'est plus vers la fin de la production ou du mixe de L.A. Woman que Morrison l'annonce. Non pas qu'il quitte ou met fin au groupe. Mais il en a très marre de sa notoriété. Il souhaite perdre sa peau de Roi lézard et se muer en poète. Bill Siddons, le manager du groupe à l'époque, affirme lui qu'il partait pour ne pas revenir. Au final, Morrison aura donc envoyé plusieurs signaux ambivalents à cet égard.

On verra apparaître au fil du docu les principaux acteurs ayant gravité de près ou de loin autour de Mr. Mojo risin, soit d'une part les proches américains: Densmore et Siddons pour les Doors ainsi que Frank Lisciandro, copain remontant à l'UCLA, cinéaste, photographe et auteur de « An hour for magic ».

La mère de Pamela Courson témoigne pour sa mémoire, ainsi que divers proches et témoins ayant eu connaissance de quoi que ce soit avant, pendant et après le drame. Curieux tout de même qu'on n'y trouve pas Ray Manzarek et Robby Krieger.

Une fois le récit bien amorcé à Paris, les dates sont fidèles aux faits et versions en circulation. De son arrivée 12 mars au soir du 2 juillet, son parcours a été amplement et précisément documenté, d'abord par Hervé Müller dans son bouquin « Jim Morrison au-delà des Doors » paru au début des années '70 et qui y est interviewé, ainsi que Gilles Yéprémian, celui qui a escorté Morrison loin du Rock 'n roll Circus et chez Müller un soir de beuverie de mai. Bref, à partir de là, c'est du solide pour les dates, et les interviewés font le reste.

L'idée pour Morrison, selon Lisciandro, est de renouer avec ses amis Agnès Varda et Jacques Demy afin de trouver du financement pour terminer HwY, qui est alors une des pressions financières qui s'exercent sur Jim (les autres étant celles des annulations des spectacles des Doors et des répercussions diverses sur le groupe).

Elisabeth Larivière, co-locataire de Pam et de Jim rue de Beautreillis, parle de la vie avec eux. Zouzou est une actrice française dont je me rappelle avoir vu le nom dans le livre de Müller (que je n'ai pas lu depuis longtemps). Elle revient sur les comportements de Pamela et sa fréquentation de Jean de Breteuil, personnage louche et qui mourra de surdose d'héroïne l'année suivante. Les deux dames illustrent bien le quotidien du couple, sa fréquentation et les habitudes de « shopping » de Pam.

Gilles Yéprémian, Hervé Müller et Yvonne Fuka font leur apparition dans le fil de l'histoire. Le clip se termine sur des clichés pris par Fuka et Müller lors du lunch avec Morrison, et qui ont parus d'abord dans le livre de Müller.

Retour avec images sur la pièce « Le regard du sourd » que Morrison a vu avec Müller et Alain Ronay le 11 juin. Ronay est d'origine française mais naturalisé américain, et est le dernier ami de Jim à l'avoir vu vivant. Il a décliné l'invitation pour ce reportage, et son témoignage, sur lequel l'émission se base, est disponible ici.

On a également droit à la déposition officielle de Pam aux autorités parisiennes suite au décès, et aux événements subséquents; le verdict médical des autorités, l'intervention d'Agnès Varda pour retarder la nouvelle, du départ de Bill Siddons pour Paris et de la cérémonie au Père-Lacjhaise où Pamela y récitera les derniers vers de « Celebration of the Lizard », « Palace Of Exil ».

Suivront les souvenirs de Cameron Watson, dj à la Bulle la nuit du 3 juillet qui annonce le premier la nouvelle à sa discothèque, et qui démarreront les rumeurs sur la « vraie » mort de Morrison.

Zouzou revient sur la nuit du 3 juillet; retour sur la réaction de Jean de Breteuil par le témoignage de Roger Steffens, confident de de Breteuil et de sa compagne d'alors, Marianne Faithfull. Faithfull refuse à ce jour de confirmer ou d'infirmer quoi que ce soit au sujet de cette histoire.

Le site Doors Quarterly on line proposait jadis une hypothèse qui excluait la thèse de l'héroïne, au profit d'un mélange de médicaments contre l'asthme lié à une prise d'alcool et à, pourquoi pas, une ligne d'héroïne de trop?

Courson ne dit-elle pas dans la déposition que Morrison ne s'était pas soigné sérieusement suite à sa visite chez le médecin américain qu'il a vu? Et si la posologie était en français, peut-il ne pas l'avoir pris suffisamment au sérieux à cause de la barrière de la langue?

Comme Morrison a tâté de la cocaïne dans les mois précédents, ne peut-il pas avoir pris l'un pour l'autre, comme Pam gardait de l'héro avec elle? Ou, se serait-il décidé à en sniffer avec elle pour ne pas rester seul et pour lui tenir compagnie?

Pourtant, la rumeur du Circus est persistante, et demeure cohérente depuis toujours aussi (on m'en avait parlé, dans le même sens, plus ou moins vers 1980). Qu'y a-t-il d'inconcevable à imaginer un Morrison habitué de l'endroit, à réceptionner une quantité d'héro exceptionnellement pure pour Pam, ou qu'il se moque d'un avertissement d'y faire gaffe? Et d'y tester la marchandise par goût du trip et du défi, au péril même de sa propre vie?

Du moment ou Ronay quitte Morrison le soir du 2 juillet au lendemain 6:00 heures, restera à jamais de la spéculation. Mais le choix des pistes est assez bien circonscrit.

Morrison, tel un train fou lancé à toute allure dans la nuit pour se propulser vers l'ultime voyage, traversera de l'autre côté, l'ayant réclamé de toutes ses forces depuis le premier titre de l'album éponyme du groupe. Parti de façon nébuleuse et à jamais; l'avoir su, il aurait probablement été fier de son coup.

Sam Bernett est un personnage connu de l'univers télévisuel français, et a publié dernièrement un livre sur les dernières heures de Morrison (et que je n'ai pas lu). Il explique ici qu'il était le manager du bar à l'époque, et qu'il a eu connaissance des événements de cette nuit-là.

Là ou le magazine pousse plus loin la contre-vérification de cette rumeur par contre, est par l'entrée en scène de Patrick Chauvel, photographe de guerre et ce soir-là barman au Circus. Il corrobore en quelque sorte la version de Bernett.

C'est là que la rumeur atteint sa limite à mes yeux toutefois; s'il était impossible pour Gilles Yéprémian d'obtenir l'adresse de Jim le soir du 7 mai, qui sont alors ces personnes le sortant du club, et connaissant son adresse rue de Beautreillis, sinon des proches de Pam appelés à la rescousse? La version de Pam, elle, est resté constante par la suite... Quelle version croire? Bien malin celui qui verra clair dans ce mystère, appelé à perdurer...

25390 lectures

the doors: Les derniers jours de Jim Morrison

Les derniers jours de Jim Morrison: épilogue

Soumis par Pierre le 12 octobre, 2010 - 21:52.

La question se pose ici: qui aurait pu sauver Jim Morrison de lui-même? Tel un mystery train lâché lousse dans la nuit, il était profondément déterminé à traverser le mur ultime. Il n'y aura eu personne pour l'en empêcher, Comme l'a démontré Alain Ronay, il aurait probablement décliné l'aide et l'avertissement.

Après tout, n'était-il pas le « Roi lézard, celui qui pouvait tout accomplir »?

En guise de conclusion, la série donne son interprétation sur le sens de l'épitaphe sur la tombe de Morrison, soit « Fidèle à ses démons »; le père de Morrison, l'amiral Morrison donnera plutôt en entrevue le sens de « Fidèle à lui-même », soit « True to his own spirit ».

La rumeur persistante de sa « soi-disant » mort, qu'il aurait organisé pour se débarrasser de son encombrante célébrité a eu la vie dure, non sans avoir été alimentée abondamment par Ray Manzarek lui-même dans le passé.

Le mot de la fin là-dessus revient à Robby Krieger, qui a le mieux dégonflé cette histoire avec la boutade suivante: « L'héritage de Morrison, à la mort de Pamela, est finalement revenu en partie à ses propres parents. Jim n'aurait jamais toléré que ça se passe ainsi. S'il n'est pas intervenu pour empêcher ça, c'est qu'il est vraiment mort. »

La mémoire et le mystère autour de la mort de Jim Morrison refusent de s'estomper, quarante ans après sa mort. Strange days have found us...

8273 lectures

PS: Soumis par Anonyme le 2 juillet, 2013 - 15:08.

Bonjour Pierre, Suis resté "scotché" par votre analyse passionnante de ce groupe mythique. J'ai vécu ça avec les enregistrements du "Box Set" en fond sonore. Pour vous ces textes qui datent de 2010 sont de l'histoire ancienne, mais vous pouvez encore faire des heureux des années plus tard. Encore merci. Patrick Guerland Marrakech patrickinformatique2@gmail.com

Maître-d'oeuvre: Jim morrison

Jim Morrison, parolier et poète

Soumis par Pierre le 12 juin, 2011 - 21:21.

Symboles, mythes et autres archétypes, l'univers des chansons des Doors puise dans l'inconscient et pullule de reptiles et d'animaux, de vaisseau de crystal, de méfiance, d'auto-stoppeur meurtrier, de fils patricide, de parade molle et de vierge chargée d'or et d'argent, sans parler de visions apocalyptiques et de pulsions sexuelles inassouvies, dans un contexte de perceptions altérées psychédéliquement et de « long dérèglement raisonné des sens », formule chère à Rimbaud.

Ayant pratiquement tout lu de la littérature de son temps, Morrison prenait plaisir à nager « sous les lignes de flottaison intime » du subconscient, comme le chantait jadis Noir Désir. Morrison recrache le tout de façon littéraire et organique, usant d'imagerie, de provocation et de sexualité. Il se voit poète, visionnaire, chaman.

S'inspirant fortement des poètes symbolistes, les William Blake, Rimbaud, Beaudelaire, Whitman, Jack Kerouac et autres Beatniks, la poésie et les textes de Morrison sont pour la plupart brillants et authentiques, et témoignent de sa profonde culture. Ils sont aussi très musicaux, sonores et rythmiques, du matériau oral de choix pour de la chanson.

Parfois, Morrison n'évite pas les clichés et une certaine facilité, notamment pour la rime sonore. Son sens rythmique, lui, est infaillible, partie prenante de ses aptitudes de compositeur et de musicien. Le blues et son imaginaire, ainsi que l'improvisation - préparée - sont aussi des composantes essentielles de son expression artistique.

La méthode de travail des Doors ressemblait en gros à ceci, soit: des étincelles de départ spontanées ou tirées des cahiers de poésie de Morrison, qui, par la suite, nécessitaient d'intenses périodes de collaboration et de mise en musique par le groupe. Il ne semblait pas rare qu'ils aient eu à coucher des pistes sans la présence du chanteur (When The Music's Over, par exemple...)

Même son laïus « révolutionnaire » immortalisé lors de l'incident de Miami (« I ain't talkin' about no revolution ») et qui semble, à prime abord, spontané, est un extrait de « Rock is dead », longue impro du groupe qui ressemble davantage à une ébauche d'une longue pièce concept dont les Doors avaient le secret.

La fluidité rythmique chez Jim Morrison le parolier est possiblement l'aspect le plus insaisissable de son art, et qui devient particulièrement frappant à l'écoute de « An American Prayer », que les Doors ont crée à la fin des années '70 sur les sessions de lecture que Morrison avait enregistré le jour de son vingt-septième anniversaire.

La forte imagerie symboliste, la charge poétique et politique de ses meilleurs textes et le sens du rythme intrinsèque à sa poésie auront contribué à en faire un parolier d'exception. Surtout, la poésie pour Morrison existe oralement et est faite pour être entendue, dans la tradition Beatnick de l'époque. On peut l'entendre dans « Rock is dead pt.2 » suivre John Densmore en guise de démonstration, et conduire le groupe au travers du morceau.

En définitive, Jim Morrison savait faire sonner et danser les mots, en plus de nous mettre des images plein la tête, y eut-il un support musical tenu par le groupe, ou pas. Pas de doute, c'est être musicien que de savoir faire ça.

« Words dissemble, Words be quick / Words resemble walking sticks / Plant them they will grow / Watch them waver so / I´ll always be a word man / Better then a bird man »

6131 lectures

the doors: Marianne Faithfull brise le silence

Décès de Jim Morrison: Marianne Faithfull brise le silence

Soumis par Pierre le 7 juin, 2011 - 14:02.

Quarante ans après les événements que l'on sait, Marianne Faithfull a finalement livré sa version quant à ses agissements (ou l'absence de) dans le décès de Jim Morrison à Classic Rock, dans une entrevue pour la promo de son album Horses and High Heels. Mme Faithfull ayant jusque là toujours éludé le sujet, son témoignage met fin à autant d'années de spéculation quant à son rôle dans cette affaire.

Pour les besoins de l'article, madame Faithfull revient sur ses années aux côtés des Rolling Stones, et de Mick Jagger en particulier, mais l'histoire qui nous intéresse vraiment débute lorsque Jagger la largue en 1970. Elle se retrouve alors à Paris et s'acoquine avec Jean de Breteuil, qui avait été le dealer de Brian Jones, Keith Richards et Janis Joplin, notamment.

Elle dira de lui qu'il était de triste augure; « Il y eu bien des suicides et des surdoses dans sa foulée. Même moi, je comprenais qu'il était « bad news », et je n'ai rien pris de lui; je m'en suis tenu à mes « Tuinals » (des barbituriques) à Paris». Je vivais avec Jean à l'Hôtel de Paris, et il semble qu'il ait été le gars qui a tué Jim Morrison. C'est ce qu'il disait alors, « J'ai tué Jim Morrison ». Il lui a fourni le stock. » Elle dit tout ignorer de l'histoire du Rock 'n Roll Circus, qu'il ait été trouvé mort dans les toilettes, que Morrison ait été transporté chez lui...

Elle raconte: « (de Breteuil) m'a abandonné à moi-même à l'hôtel quand il a reçu l'appel de Pamela. J'étais sur les « Tuinals » et j'étais complètement partie, donc ce bout-là m'a échappé. Lorsqu'il est revenu, il m'a frappé, de ça je me rappelle. Il était d'humeur massacrante (…) Il m'a trainé jusqu'à Marrakech lors d'une fuite effrénée. Il souhaitait échapper à cette chose terrifiante – comme il le clamait – qu'était l'idée d'avoir tué Jim Morrison. »

Le témoignage de Roger Steffens (tant dans Classic Rock que dans l'émission de France 2) confirme que de Breteuil soit arrivé en état de choc à Marrakech, venant de vivre dans les jours précédents un accident de voiture, le suicide d'un ami et la découverte du corps inerte de Morrison.

Faithfull reprend: « Je l'ai largué tout de suite après avoir quitté Marrakech. Je ne voulais pas être un autre cadavre dans son sillon. Et d'avoir été impliqué dans le décès de Morrison – c'était trop. » Elle ajoutera avoir traversé sa période la plus sombre « après avoir été avec Jean. Ça tombait tout autour de lui, et lui-même est mort d'une triste façon. Pamela, Jim, ils sont morts. Mais j'ai survécu. L'héroïne bousille celui qui en fait, il en perd la volonté de vivre. J'ai toujours cru que je passerais au travers, et je l'ai fait. » Voilà pour la version de Marianne Faithfull.

Revenons à Sam Bernett, maintenant...

© Classic Rock 155, Mars 2011. Tous droits réservés.

16462 lectures

Classic Rock 155, Mars 2011

the doors: quand Sam Bernett élabore

Décès de Jim Morrison: quand Sam Bernett élabore

Soumis par Pierre le 7 juin, 2011 - 15:12.

Le gérant d'alors du Rock 'n Roll Circus, Sam Bernett, revient en détail dans cet article sur les événements du 3 juillet 1971 au club. Il confirme à nouveau la présence de Morrison dans les lieux, et qu'à un moment donné de la soirée celui-ci était en conversation avec « deux jeunes français bien connus pour travailler pour de Breteuil. Je savais où ils voulaient en venir. Jim est disparu dans le toilettes vers les deux heures du matin »; à ce titre, le temps des événements diffère d'une heure entre ce qu'il dit dans cet article, et ses propos plus approximatifs tenus dans le docu de France 2.

« Vers deux heures trente, on est venu me dire que quelqu'un s'était embarré dans une des toilettes et qu'il n'en sortait pas; (…) c'est alors que j'ai découvert son corps affalé sur lui-même; j'ai reconnu le veston et les bottes de la Camargue qu'il portait constamment... Durant quelques secondes nous étions abasourdis (…) le flamboyant chanteur des Doors était dorénavant une masse inerte devant nous. »

« De voir Jim ainsi était épouvantable ». Il fit venir un client régulier qu'il savait médecin, et celui-ci l'examina, d'après Bernett, de manière efficace et professionnelle. Le médecin le déclara mort rapidement, victime d'un « arrêt cardiaque », très conscient de la surdose qui venait de se passer.

C'est alors que réapparaissent les deux jeunes « amis » français de Morrison, qui déclarent que le chanteur n'est qu'« évanoui », et qu'ils se proposent de l'escorter à l'extérieur, ce qui fait d'ailleurs l'affaire du propriétaire du club, comme le relate Bernett. Il ajoute que, le croyant mort et ne plus rien pouvoir pour lui, Bernett n'a pas jugé nécessaire d'alerter les autorités, ne serait-ce que pour épargner un scandale au club.

Morrison aurait alors été sorti en douce par les sbires de de Breteuil, et pourquoi pas transporté discrètement en voiture jusqu'à la rue de Beautreillis, ce qui explique finalement la connaissance de l'adresse, et de la découverte par la suite du corps dans le bain. Thèse illustrée par France 2, dont Bernett était partie.

(Rappelons que les pompiers, première ligne de réponse, sont arrivés à l'appartement à l'aube, bien après le décès, et ont été incapables d'en déterminer l'heure approximative, le corps ayant baigné dans l'eau du bain suffisamment longtemps pour en fausser la température.)

Plus loin dans l'article toutefois, Bernett erre dorénavant en soutenant que Marianne Faithfull ait juré de garder le silence dans cette affaire. Il semble qu'il n'en soit rien; nul besoin de ne rien jurer, puisqu'elle était inconsciente au moment des événements, d'après sa version.

Il est, du coup, permis de douter aussi que Pamela Courson eût tout autant juré de garder un quelconque silence et de s'en tenir à la version du « retour-à-la-maison-après-le-cinéma » vers 1 heure du matin, Courson étant une junkie notoire (morte de surdose en 1974). Peut-être, le simple besoin de sauver sa peau lui aura suffit à rester cohérente..?

Voilà ce qui étaye à nouveau comment, d'après les informations disponibles, se sont déroulé les événements entourant le décès de Jim Morrison, auteur, compositeur et interprète pour les Doors.

J'ai eu bien du plaisir à remonter ces pistes, mais comme je n'ai fait que remonter un tracé balisé, je vous invite à consulter la page anglophone Wikipedia du Lézard roi, la plus détaillée à cet égard, pour un condensé. Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers tous ceux qui ont travaillé sur le dossier depuis maintenant quarante ans. J'espère avoir remonté le fil des événements de manière pertinente et intéressante. À tout le moins, ça le fût pour moi.

15424 lectures

maîtres-d'oeuvre: the who

The Who: La genèse de "Tommy"

Soumis par Pierre le 20 septembre, 2011 - 16:56.

1968 allait être l'année du « ça passe ou ça casse » pour The Who. Bon, pour la casse, ils étaient déjà passés maîtres incontestés dans la démolition de leurs instruments soir après soir depuis près de cinq ans, et ils avaient frappé l'imaginaire des Mods via des succès tels que « I Can't Explain » « My Generation » ou « Substitute », par la violence de leurs spectacles et par de nombreuses apparitions à la télé, notamment à « Ready Steady Go! ». Toutefois, ça ne baignait pas entre les quatre membres, mais pas du tout.

« Nous avons eu deux années de succès trépidant, et puis ça s'est enrayé. Nous étions des maîtres du genre, le meilleur groupe à faire du Who dans les parages... » dixit Pete Townshend en entrevue.

Après quelques titres moins performants sur les palmarès (« I Can See For Miles » avait marché en deçà des attentes du groupe, idem pour « Magic Bus »), miné par des rapports de force changeants et des querelles incessantes entre eux, le groupe sentait que l'heure de vérité approchait.

Certains lorgnaient même ailleurs, dont John Entwistle et Keith Moon qui, en discutant avec un certain Richard Cole en avril, lancèrent l'idée de monter un super-groupe qui s'écraserait comme une « balloune de plomb », avec pour pochette d'album un immense zeppelin en flammes. Des noms de membres potentiels furent avancés: Steve Marriott, Steve Winwood, Jimmy Page, tous des amis ou collaborateurs. Cole travaillant parfois pour Page, la rumeur se rendit jusqu'à celui-ci, qui en fit pour le moins bon usage par la suite...

Townshend s'imaginait, au pire, faire des musiques de films, lui qui avait gagné beaucoup d'assurance dans ses moyens d'auteur-compositeur, se sentant apte à écrire sur n'importe quel sujet. Roger Daltrey, l'ancien leader du groupe avant d'être remis à sa place par les trois autres, redoutait de retourner à son boulot de ferblantier et de rater l'opportunité de sortir de son milieu ouvrier, comme tant d'autres jeunes anglais qui se sont sortis de la misère par la musique. C'était l'époque du « We've got to get out of this place, if it's the last thing we ever do »

Les Who sentirent qu'ils devaient porter un grand coup pour consolider leur avenir, et ça ne pouvait évidemment venir que du côté de Townshend, encouragé par son co-manager Kit Lambert, qui l'incita à créer un opéra pop, et de ne pas y aller avec le dos de la cuillère, de faire gros, grand et d'en beurrer épais.

Townshend jonglait déjà avec cette notion depuis un certain temps, et tenta la chose sur l'album qui en porte le nom, « A Quick One (While He's Away) » dès 1966. L'idée d'enfiler des chansons pour raconter une histoire qui déborde du cadre des trois minutes réglementaires se concrétisa et devint viable, et le groupe parvient à la rendre de manière plus que convaincante sur scène, tel que démontré par cet extrait tiré du « Rock 'n roll Circus » des Rolling Stones.

« The Who Sell Out » met la table

Paru en décembre 1967, l'album « The Who Sell Out » (Les Who se vendent) contenait le début des ramifications musicales qui s'épanouiraient dans Tommy. Une autre ébauche d'opéra pop, l'obscure « Rael », (un conte politique pas simple à décoder, texte à l'appui) ayant été amputé de sa finale et raccourci à six minutes pour clore l'album.

La pièce renouvela la proposition « opératique » de façon plus ou moins concluante, ce qui fera dire à Townshend qu'il était davantage doué pour la musique que pour la politique. Elle contenait toutefois ce qui deviendra « Sparks » sur Tommy. Toujours sur Sell Out, on trouvera, à 1:23 de « Sunrise », l'inspiration de ce qui deviendra « Pinball Wizard ». À la fin du refrain de « I Can't Reach You », on entend clairement le « can't (…) see, feel or hear from you » qui évoluera en « See me, feel me, touch me, hear me ».

Dernier chaînon manquant, le titre « Glow Girl » resté inédit jusqu'en 1974. Alors constamment en avion, Townshend écrivit une histoire d'écrasement d'avion et de réincarnation, avec le motif guitaristique de « It's a boy » annonçant plutôt l'arrivée d'une... fille.

Sources: - "The complete chronicles of the Who, 1958-1978: Anyway, anyhow, anywhere", Andy Neill & Matt Kent, Virgin Books 2005

- "The making of Tommy", Nigel Cawthorne, Vinyl Frontier, 2005

- The Who, pour les paroles

- Réflexions de Roger Daltrey à propos de Tommy (2013, en anglais)

6658 lectures

maîtres-d'oeuvre: the who

The Who: Tommy et la quête spirituelle de Pete Townshend

7232 lecturesSoumis par Pierre le 25 septembre, 2011 - 14:41.

C'est durant l'année 1968, donc, que prend forme dans la tête de Pete Townshend l'histoire du voyage spirituel d'un individu qui meurt dans un accident d'auto. Il fit écouter au journaliste qui l'interviewait en mai '68 un extrait de « Now, I'm a Farmer », soit l'histoire d'un type réincarné en fermier, et que le groupe n'avait même pas encore entendu. Mais cette chanson fut rapidement écartée, comme le fut aussi « Young Man Blues » qui avait été considéré brièvement au départ.

En juin déjà, tel que rapporté par Rolling Stone lors d'une longue entrevue, l'histoire était devenue celle d'un garçon né sourd, muet et aveugle, qui répondait aux vibrations de la musique interprétée par le groupe, avec un même thème parcourant l'oeuvre, lui donnant par le fait même le statut d'opéra.

Dans cette entrevue, non seulement Townshend mentionna le nom de Tommy, mais parla aussi de l'importance des sens dans le rapport du garçon avec ses parents et de son entourage; y figurerait une agression sexuelle par un oncle libidineux, ainsi que la présence d'un docteur qui tenterait une expérience psychiatrique sur lui. Le puzzle tombait en place, mais Townshend s'en voulu par la suite d'avoir trop parlé, se sentant coincé par cette « bible » désormais publique.

Le groupe accueilli bien le projet d'opéra-rock. Ils passèrent certainement autant de temps à discuter des tenants et aboutissants, qu'à le créer en studio. L'histoire et les motivations devaient être éclaircies, et le canevas bétonné pour ne pas se casser la gueule.

L'été '68 vit The Who repartir en tournée aux É-U, eux qui devenaient prisé par les américains pour leur intensité scénique, se classant quatrième pour les revenus derrière les Cream, Jimi Hendrix Experience et les Doors, pour qui ils ouvrirent d'ailleurs le 2 août au Singer Bowl de New York.

C'est durant le concert des Doors que Townshend, qui observait Jim Morrison des coulisses, fut à la fois horrifié et fasciné par un incident, soit celui d'une jeune fille grimpée sur la scène pour toucher Morrison, et qui plongea tête première en bas de la scène afin d'échapper au personnel de la sécurité.

L'incident lui inspira « Sally Simpson », métaphore de la groupie rock des sixties qui ira (dans la chanson) jusqu'à être défigurée afin de pouvoir accéder à son idole.

La tournée eu de bon qu'elle raffermit l'esprit de corps du groupe, qui comprit que l'union faisait la force et que le projet qui pointait son nez demanderait de la concentration et du sérieux pour frapper le circuit attendu qui les sortiraient de l'encre rouge pour de bon.

Baba, Hesse et Nordoff

Différentes influences philosophiques teintèrent le projet, dont celle de Meher Baba qui changea la vie spirituelle de Townshend, comme le Maharishi pour celle des Beatles. Pas évident toutefois d'entraîner trois jeunes issus de la classe ouvrière dans ce type d'arguments, et Il leur en fut reconnaissant de lui avoir démontré autant d'ouverture et de générosité envers ce qui aurait pu être perçu comme des élucubrations métaphysiques.

Townshend puisa également dans l'oeuvre d'Herman Hesse (et de Siddharta) un intérêt pour la dualité entre le corps et l'âme, et de la quête spirituelle hors des frontières restrictives sociétales. Il jongla un temps avec l'idée d'écrire des chansons qui témoigneraient des perceptions du point de vue de l'enfant de l'intérieur, et d'autres qui témoigneraient de la réalité extérieure simultanément, mais il laissa tomber, comprenant que cela ne ferait que confondre l'auditeur.

Ce qui finit de le convaincre de la pertinence de sa démarche, c'est lorsqu'il tomba sur les travaux d'un chercheur, Paul Nordoff, qui était à mettre au point une thérapie par la musique pour des enfants autistes en les entourant, pour résumer, d'amour et de musique. Cette information valida sa démarche et il décida de foncer. Les ramifications devenaient évidentes, tant sur le point émotionnel que rationnel. L'idée tenait la route.

Après bien des interrogations et discussions, le projet encore appelé « Deaf, dumb and blind boy » pris le chemin des studios I.B.C. le 19 septembre '68.

maîtres-d'oeuvre: the who

The Who: le voyage fabuleux de Tommy

Soumis par Pierre le 25 septembre, 2011 - 15:01.

Kit Lambert, co-manager (avec Chris Stamp) des Who, loua le studio I.B.C., un studio de Londres bon marché pour un bloc de huit semaines allant du lundi au jeudi, et le groupe planifiait de sortir l'album pour... Noël. Ils réalisèrent vite l'étendue de l'ouvrage devant eux et revinrent vite sur terre. La production de l'album allait plutôt prendre six mois, soit la même durée que pour le « Sgt. Pepper » des Beatles.

Il est entendu depuis longtemps que « Tommy » était principalement le projet de Pete Townshend. Toutefois, le groupe s'empara du projet pour le faire sien, conscient de son importance pour la suite de leur carrière, et il fut décidé de garder l'instrumentation à ce que The Who serait capable de livrer sur scène, le groupe se développant alors en formidable machine de rock au contact du public américain, qui en redemandait.

Pete Townshend présentait toutes les chanson aux groupe sous forme de maquette, ce qui lui permettait de bien évaluer le potentiel d'un titre, et pouvait en corriger les faiblesses et de rectifier le tir au besoin. Il était fréquent qu'il eut à mettre des heures supplémentaires au-delà des sessions de studio pour présenter de nouveaux titres le lendemain. Il arrivait qu'il eut des moitiés de chanson.

« Je n'ai pas écrit Tommy en ordre chronologique » a-t-il dit en entrevue. Au tout début, il disposait des pièces suivantes: « Sensation » qui avait été écrite pour une fan rencontrée en tournée, « Welcome », « Sparks » et son pendant de dix minutes, « Underture » ainsi que « We're Not Gonna Take It », une pièce dénonçant le fascisme.

Fait à noter à propos de celle-ci, le choix de la forme au moment du démo, ici exécuté (dès 1:03) par Townshend dans son studio maison: alors qu'un premier refrain s'impose immédiatement après le premier couplet dans la maquette d'origine, la version finale enfile, elle, deux couplets avant l'arrivée du premier refrain, une modification judicieuse permettant à l'histoire de s'installer avant la montée du premier refrain et qui lui donne davantage de punch.

Le groupe répondit présent au défi, et il devint vite évident qu'un album double s'imposait pour raconter l'histoire convenablement. Ce genre d'album étant encore une denrée rare à l'époque, en produire un devenait un gage de crédibilité. Les Who souhaitaient se départir de l'image du groupe à 45 tours (de fort calibre) prisonnier de son image superficielle de groupe turbulent démolisseur de guitares, d'amplis et de batterie qui commençait à faire long feu.

ORCHESTRATION

L'orchestration sur vinyle se limiterait donc aux guitares électrique et acoustique, à des claviers, à des instruments à vent pour la touche classique, et essentiellement resterait modeste pour éviter le piège de la prétention. S'attaquer à produire un opéra était déjà suffisant, nul besoin d'en rajouter avec un orchestre symphonique.

Keith Moon joua des peaux de manière à la fois disciplinée et nuancée, mais sans perdre de son imprévisibilité, et devint de facto le ciment unissant la basse de John Entwistle et la guitare de Townshend, soulignant et remplissant sous les montées mélodiques et rythmiques. À noter que durant la tournée qui s'ensuivit, il joua sans hi-hat, utilisant trois cymbales, une à sa gauche, au centre et à droite pour marquer le tempo. Il disposait aussi d'un double bass drum, et devenait ainsi une machine de rythme redoutable et inspirée.

John Entwistle livra des lignes de basse mélodiques puissantes et ajouta les cuivres qui donnèrent une touche classique et solennelle à l'album, en plus d'écrire deux chansons que Townshend ne se sentit pas apte à faire: une devait traiter d'agression sexuelle par un oncle, et une autre à propos d'intimidation. Townshend lui demanda d'écrire quelque chose d'horrible.

Reconnu pour son humour noir, pour ne pas dire macabre, Entwistle composa « Fiddle About » pour l'oncle Ernie libidineux, et décida d'inventer le personnage de « Cousin Kevin » pour la chanson traitant d'intimidation: « Pourquoi l'oncle n'aurait-il pas un fils qui bousculerait Tommy? » se demanda-t-il? « J'ai écrit ces morceaux rapidement; quand quelqu'un me passe une commande, je fais le boulot. »

Roger Daltrey, lui, se transforma littéralement et démontra une assurance toute nouvelle à titre d'interprète. Il devint la personnification de « Tommy », avec ses cheveux désormais longs et bouclés, et sur scène il développa un personnage inspiré du Christ avec une chemise à franges en daim. Il transcenda son personnage et acquit une toute nouvelle stature dans le groupe et pour le public.

Durant toute la période de production, Townshend fit écouter des maquettes et des démos à divers personnes de son entourage afin de jauger les réactions aux nouvelles chansons, et partagea son idée d'opéra-rock spirituel au journaliste Nik Cohn du New York Times qui trouva l'idée bien ennuyante. Cohn était un maniaque de pinball, et son visage s'éclaira lorsque Townshend lui demanda s'il trouverait intéressant que Tommy soit un champion de la machine à boule. Cohn lui promit qu'il soutiendrait alors le projet par une critique positive et que ça deviendrait alors beaucoup plus intéressant.

Pour Pete Townshend, l'idée de Tommy était de faire connaître les idées derrière l'enseignement de Meher Baba, tout en se gardant bien de faire du prosélytisme en son nom. Il fut néanmoins déçu, par la suite, d'en avoir fait un divertissement, noyant du coup l'enseignement de Baba dans un concept de divertissement populaire. Pour lui, le Tommy définitif est toujours dans son imaginaire.

PINBALL WIZARD

« Pinball Wizard » sortit le 1er février 1969, et fut reçu de façon mitigée par la presse rock, certains qualifiant de « tordu » le concept d'un enfant sourd, muet et aveugle champion de machine à boule. Ce, bien entendu, sans avoir le concept global en main. Toutefois, le single fut mieux reçu par le public qui l'adopta rapidement.

Par contre, chez la maison de disque Decca qui sortit l'album, la réception était plutôt froide, les Who ayant de la difficulté à être bien épaulé par eux. « Nous leur avons dit que l'album se vendrait dans les millions de copies, et ils ne voulaient rien entendre » a raconté Townshend en entrevue. « J'ai dû parler à ces gens et les brasser par le collet, en leur disant que l'album se vendrait davantage que n'importe lequel sur le marché, et d'enligner leurs flûtes. » La réaction positive envers « Pinball Wizard » contribua à faire bouger les choses.

Et au travers de tout ça, le groupe devait continuer de se produire en spectacle durant les week-ends un peu partout en Angleterre, afin de continuer à générer des revenus, ce qui leur permit aussi de tester les nouvelles compositions devant public. Ils eurent à faire la promotion de « Magic Bus » en octobre '68, en se trimbalant au travers de Londres dans un autobus à deux-étages en étant accompagné d'une ménagerie, et ce à deux reprises dans un court laps de temps, et voyagèrent même en Europe pour des promos télé; ils consacrèrent même dix-huit heures en décembre '68 au tournage du « Rock 'n roll Circus » des Rolling Stones; bref, les choses allaient à un train d'enfer.

MISE AU MONDE DE «TOMMY» ET RÉCEPTION GÉNÉRALE

L'album fut complété le 7 mars 1969, et le groupe admit qu'il aurait du y avoir davantage de guitares, mais l'été approchait et l'Amérique appelait. Ils durent mettre un terme à la production. Kit Lambert donna des instructions de mixe et partit en vacances. Les voix furent mises très en avant, et le son d'ensemble était aéré pour que ça respire, voire même relaxe, ce qui firent dirent à Moon qu'il trouvait le résultat un peu étrange, « que l'on ne joue pas ainsi normalement ». L'album fut mixé aux studios I.B.C., mais l'endroit pour cela n'était pas l'idéal, et Lambert était parti en vacances...

Le 1er mai 1969, l'album fut présenté aux journalistes réunis au Ronnie Scott's Jazz Club dans Soho. L'accueil venant de ceux-ci fut tiède, pour ne pas dire glacial envers le projet, et certains ce soir-là avaient déjà plus qu'un verre dans le nez. C'était d'ailleurs dans le plan de match du groupe de les faire boire avant de leur asséner une claque musicale, certains d'entre eux ayant levé le nez sur « Pinball Wizard » plus tôt.

Mal leur en prit, les Who jouèrent les principales pièces durant une bonne heure à un volume assourdissant, avant d'enchaîner des pièces habituelles de leur spectacle, tel « Shakin' All Over » et « Summertime Blues », histoire de dégonfler toute propension prétentieuse. En dépit du fort volume sonore, personne ne se leva de son siège durant la prestation, et les critiques changèrent leur fusil d'épaule par la suite envers le projet. Mais quelques-uns eurent les oreilles qui cillèrent pendant une bonne partie de la journée du lendemain...